ボリンジャーバンドのおすすめの最強設定は20!相性の良いインジケーターを大公開!

ボリンジャーバンドは、アメリカの投資家のジョン・ボリンジャーが開発した逆張りだけでなく順張りの手法でも使えるインジケーターです。

ボリンジャーバンドは、一定期間の相場の値動き(移動平均線)を「標準偏差」という統計学を使って価格の動きの範囲を予測します。

今回は、初心者の方でも使いやすいボリンジャーバンドの設定について、初心者の方にもわかりやすく解説していきます。

また、当サイト【異国の戦士】では、ボリンジャーバンドを究極に使いやすくした無料カスタムインジケーター【異国のボリンジャーバンド】を開発しました。

こちら、誰でも無料でダウンロードできます。是非、以下のページよりツールの詳細をご覧ください。

目次

ボリンジャーバンドのおすすめ設定は2σと20を推奨

ボリンジャーバンドの設定は、σ2と移動平均線の3本の線が推奨だとされています。

ボリンジャーバンドの開発者は、σ2のみを使用することを推奨しているからです。

現在、多くのトレーダーはσ1の線を2本とσ2の線を2本、移動平均線の1本の合計5本で設定しているかもしれません。

しかし、開発者のジョン・ボリンジャーは移動平均線と±2σの合計3本を推奨しております。

つまり、σ1の線は本来必要のない線となります。

また、移動平均線の期間の設定は「20」を推奨しております。

この数値は、今でも多くのFXトレーダーが基本としている傾向があります。

ちなみに、筆者の考えとしては、σ1の反転率は約68.3%と判断するには難しい数値と考えています。

σ1の到達率は高いためダマシにあいやすく、結果的に安定したトレードを実現できないかもしれません。

そのため、開発者のジョン・ボリンジャーがいうように、σ2と移動平均線を期間「20」に設定するのが良いと考えています。

つまり、ボリンジャーバンドは現状σ2と移動平均線の期間「20」が最適化といえます。

デイトレーダーやFX初心者であれば、デフォルトの設定で十分ですね。

ボリンジャーバンドのσ2と移動平均線20の設定方法

ボリンジャーバンドの設定は比較的簡単です。

今回は、多くのFXトレーダーが利用している『MT4』や『MT5』を例に紹介します。

設定方法の具体的な流れは下記の通りになります。

| ボリンジャーバンドの設定の流れ |

|---|

| 1.インジケーターを挿入する 2.パラメータを設定する 3.レベルや色の追加・変更 |

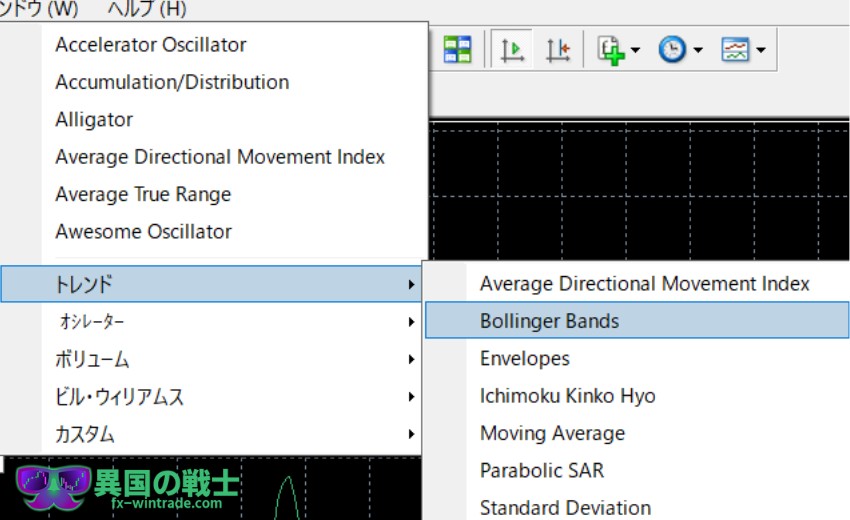

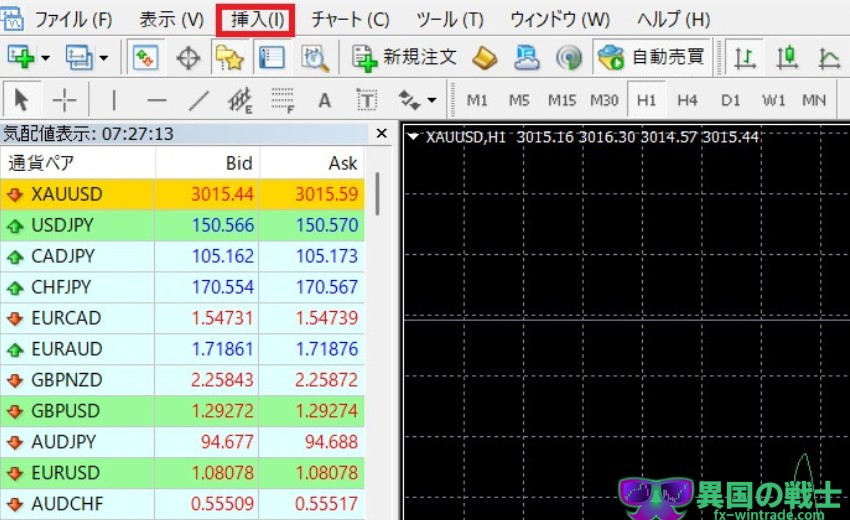

まずは、チャート上部メニューの「挿入(Insert)」をクリックしてください。

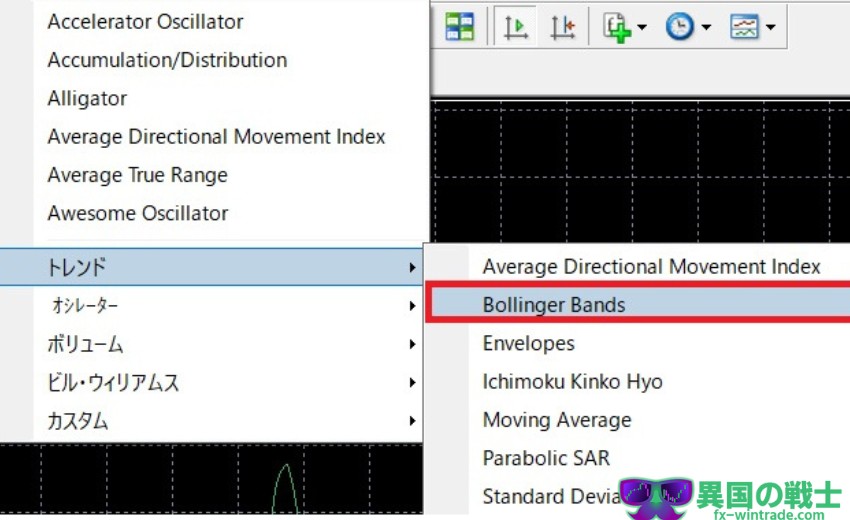

次に、「インディケータ(Indicators)」→「トレンド(Trend)」→「Bollinger Bands」という手順で進みます。

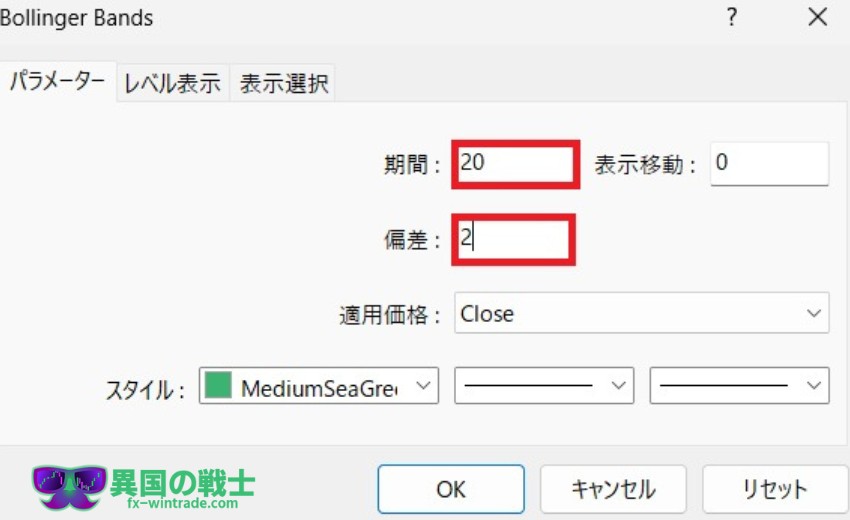

設定が「期間20・σ3」になっている場合は、「期間20・σ2」に変更すると良いでしょう。

最後に、扱いやすいように色などを変更して完了です。

ボリンジャーバンドの設定方法は非常に簡単なので、FX初心者でもすぐに設定できるはずです。

設定方法は、他のデフォルトに入っているトレンド系のインジケーターと同じです。

ボリンジャーバンドを使用する上でのポイント2選

ボリンジャーバンドを正しく設定したからといって勝てるわけではありません。

ボリンジャーバンドを使用する上で、ポイントを押させるとさらにトレードに活かすことが可能です。

- 市場や通貨ペアのボラティリティに応じて調整する

- 時間軸と相性を考える

ボリンジャーバンドを使用する上で、押さえるべきポイントは全部で2つです。

それでは、ポイントごとに見ていきましょう。

市場や通貨ペアのボラティリティに応じて調整する

市場や通貨ペアのボラティリティに応じて調整しましょう。

通貨ペアごとに、ボラティリティの幅が違うからです。

| 場合によって変更すべき箇所 |

|---|

| 期間(移動平均線の日数)の変更 標準偏差の倍率を変える |

短期的なトレード(デイトレード等)中心の場合は、より短い期間(例:10や14)に設定することがあります。

また、中長期でのトレンドを重視する場合は、より長い期間(例:30や50)を採用する傾向があると覚えておきましょう。

さらに、通貨ペアごとにボラティリティが異なるため、標準偏差の倍率を変更することも視野に入れる必要があります。

例えば、代表的な通貨ペアであるドル円やポンドドル、ポンド円などは比較的安定しているはずです。

しかし、GOLDやマイナー通貨ペアの場合は、非常に大きく変動する傾向があります。

つまり、取引する通貨ペアごとに標準偏差の倍率を変えることにより、高度かつ正確なトレードを実現できるのです。

トレードスタイルごとに期間(移動平均線の日数)と標準偏差の倍率を変えることで、ボリンジャーバンドの良さを活かせます。

時間軸と相性を考える

時間軸と相性を考えて、設定するという方法もあります。

時間軸と相性を考えることで、ダマシに合う確率を下げられるからです。

先ほど説明した通り、一般的に推奨されている設定はσ2と移動平均線の3本の設定です。

しかし、これは基本的にデイトレード・スイングトレードを中心に考えた場合になります。

スキャルピングや秒スキャなどの短期の場合は、そのままの設定だと場合によってダマシが増えることがあるため安定しません。

そのため、±1.5σや±2.5σを試してボラティリティに合わせることも視野に入れる必要があります。

ボリンジャーバンドの使い方に慣れてきたら、あなたのトレードスタイルに合わせて標準偏差を少し大きめに設定してみましょう。

高度なFXトレードを求めるなら、デフォルト以外の設定で最適化を目指すのもありです。

ボリンジャーバンドと相性の良いインジケータ―4選

ボリンジャーバンドは価格の「バンドからの乖離」や「バンドの収縮・拡張」といったボラティリティの情報を与えます。

しかし、買われすぎ・売られすぎといった「相場の勢い」は直接示しません。

- RSI

- ストキャスティクス

- MACD

- CCI

上記4つのインジケーターを使うことで、ボリンジャーバンドの欠点を補うことが可能です。

また、ボリンジャーバンドの長所を最大限に活かすこともできます。

それでは、相性の良いインジケーターをひとつずつ見ていきましょう。

RSI

ボリンジャーバンドと相性の良いインジケーター1つ目はRSIです。

RSIは、ボリンジャーバンドの欠点である「売られすぎ」「買われすぎ」を把握できるからです。

ボリンジャーバンドとRSIを組み合わせることで、価格の「ボラティリティ」と「買われすぎ・売られすぎ」を把握できます。

「買われすぎ・売られ杉」を同時に把握することで、でき、逆張り・順張りいずれの手法にも応用しやすくすることも可能です。

| ボリンジャーバンドのおすすめの設定 |

|---|

| 期間:20(20日/20本の移動平均線) 標準偏差:±2σ ※慣れてきたら±1.5σや±2.5σ、±3σなどに調整しても構いません。 |

| RSI(Relative Strength Index)のおすすめの設定 |

|---|

| 期間:14(一般的に用いられる標準的な期間) 買われすぎライン:70以上 売られすぎライン:30以下 ※短期トレードでは期間を9や10に短くする場合もありますが、まずはデフォルトの14から始めるのがおすすめです。 |

トレードの流れは上記の設定を行ったうえで、基本的には逆張りを狙っていきます。

逆張りの狙うポイントは下記の通りです。

| トレードの流れ |

|---|

| 上限バンド付近への到達を確認 買われすぎ・売られすぎを確認 反転の兆しを確認してエントリー ストップロスの設定 |

上限バンド付近への到達を確認してからRSIの買われすぎを見ていきましょう。

標準偏差±2σの場合は反転の確率が9割を超えているため、注視していく必要があります。

特に、RSIと見比べてダイバージェンスが起きている場合は、非常に高い確率で反転します。

バンドウォークしているときは、価格が上限バンドに沿って推移しやすく、リスクが高いのでご注意ください。

RSIが70以上もしくは30以下になっているかをチェックし、超えていればそれに合わせてエントリーしていきましょう。

決済の際にも「買われすぎ」「売られすぎ」の数値を確認したうえで、目安の数値に到達したら決済を行ってください。

RSIとは?勝率の高いエントリーポイント・売買シグナルを大公開!(2025年最新版)

また、異国の戦士では、RSIをAIと組み合わせたインジケーター【異国のAI.RSI】を開発しました。

こちら超有料級ですが、なんと誰でも無料でダウンロードできます!

是非、この機会をお見逃し無いよう、超人気AIシリーズの無料インジケーターをお試しください!

ストキャスティクス

ボリンジャーバンドと相性の良いインジケーター2つ目はストキャスティクスです。

RSIと同じく「買われすぎ・売られすぎ」を同時に把握することが可能です。

| ボリンジャーバンドのおすすめの設定方法 |

|---|

| 移動平均線の期間: 20 標準偏差: ±2σ |

| ストキャスティクスのおすすめの設定方法 |

|---|

| %K期間: 14 %D期間: 3(%Kの移動平均) スムース期間: 3(Slowストキャスティクスの場合) 買われすぎライン: 80以上 売られすぎライン: 20以下 |

トレードの流れは上記の設定を行ったうえで、RSIと同じく基本的には逆張りを狙っていきます。

逆張りの狙うポイントは下記の通りです。

| トレードの流れ |

|---|

| 上限バンド付近への到達を確認 買われすぎ・売られすぎを確認 反転の兆しを確認してエントリー ストップロスの設定 |

上限バンド付近への到達を確認後に、買われすぎ・売られすぎを確認してください。

目安の数値に達した後に、反転の兆しを確認してエントリーしていきましょう。

決済も同様に、買われすぎ・売られすぎに到達したら決済を行ってください。

ボリンジャーバンドとストキャスティクスを組み合わせることで、精度の高い逆張りのエントリーが可能となります。

ストキャスティクスとは?見方やおすすめ方法、異国の戦士独自の手法を大公開!

MACD

ボリンジャーバンドと相性の良いインジケーター3つ目はMACDです。

MACDを活用することで底打ちの判断が明確になり、トレンド相場なのかレンジ相場なのか判断しやすくなります。

| ボリンジャーバンドのおすすめの設定方法 |

|---|

| おすすめのボリンジャーバンドの設定方法 移動平均線の期間: 20 標準偏差: ±2σ |

| MACDのおすすめの設定 |

|---|

| 短期EMA(Fast): 12 長期EMA(Slow): 26 シグナル線: 9 |

MACDは基本的に順張りエントリーをしていきましょう。

順張りエントリーのポイントは下記の通りです。

| トレードの流れ |

|---|

| ボリンジャーバンドの収縮を観察 ブレイクアウトの方向をチェック MACDのゼロライン&シグナルラインの位置でトレンドを見極め 押し目・戻りを狙っていく |

順張りの場合は、ボリンジャーバンドのブレイクアウトとMACDトレンド方向を確認してください。

ブレイクアウトの方向をチェックし、MACDのゼロライン&シグナルラインの位置でトレンドを見極めましょう。

その後に、押し目・戻りを狙うことで、勝率の高い順張りエントリーが可能となります。

逆張りの場合は、ダイバージェンスを狙ったエントリーなども良いでしょう。

ボリンジャーバンドとMACDは、ブレイクアウトとトレンド方向を組み合わせてエントリーできます。

MACDとは?ゴールデンクロス・デッドクロスを活用した手法3選!効率的な使い方を大公開!

また、当サイト異国の戦士では、標準のMACDをトレード向けに使いやすくした【異国のシンプルMACD】を無料で配布しています。

無料でダウンロードできるので、是非、使ってみてください!

詳細は、以下のツールページよりご覧いただけます。

CCI

ボリンジャーバンドと相性も良いインジケーター4つ目はCCIです。

「ボラティリティ可視化」と「価格の加熱感(買われすぎ・売られすぎ)」を同時に捉えられるからです。

| ボリンジャーバンドのおすすめの設定 |

|---|

| 期間: 20 標準偏差(σ): ±2 移動平均種別: 通常は単純移動平均 |

| CCIのおすすめの設定 |

|---|

| 期間: 14 or 20 ※スイングトレードではれば20を推奨 |

ボリンジャーバンドとCCIのエントリーポイントは非常にシンプルです。

| エントリーポイント |

|---|

| 順張り:CCIの+100十200とボリンジャーバンドσ2を突破 逆張り:CCIの-100-200とボリンジャーバンド-σ2を反転 |

順張りの場合は、CCIの±100とボリンジャーバンドσ2を突破したタイミングです。

一方で、逆張りはCCIの-±200とボリンジャーバンド-σ2を反転した時にと覚えておきましょう。

さらに、応用としてボリンジャーバンドがスクイーズ(限界)→ エクスパンション(拡大)でブレイクアウトを狙うことも可能です。

CCIと組み合わせることで、「ボラティリティ可視化」と「価格の加熱感(買われすぎ・売られすぎ)」も判断できます。

FXのCCIとは?使い方や見方、他のインジケーターと合わせた最強の必勝法を大公開!

以上が、ボリンジャーバンドと相性の良いインジケーター4選です。

ボリンジャーバンド単体でも使えますが、他のインジケーターと一緒に使うことで質の高いトレードを実現できます。

特に、「買われすぎ」や「売られすぎ」を判断できるインジケーターとの相性が良いです。

ボリンジャーバンドはオシレーター系の売買強弱が分かるインジケーターと相性が良いです。

【無料インジケーター】異国のCCIバンド

【異国のCCI】は、CCIの可能性を最大限に広げたインジケーターです。

| 【異国のCCI】の主な性能 |

|---|

| ・ダイバージェンスの自動検知機能 ・ダイバージェンスの感度も調整可能 ・マルチタイムフレーム機能(MTF) |

異国のCCIでは、ダイバージェンスが発生した時に自動で検知しチャートと異国のCCIに描写します。

レギュラーダイバージェンスからヒドゥンダイバージェンスまで、さまざまダイバージェンスの検知を可能にしています。

さらに、マルチタイムフレーム機能(MTF)が搭載されているため、複数のチャートに表示させることが可能です。

【異国のCCIバンド】は、MT4標準のCCIとは比べものにならないくらい使い勝手が良く、効率良く必要な情報が全て詰まっています。

ボリンジャーバンドを扱う際の注意点

ボリンジャーバンドは非常に便利なインジケーターですが、扱う際には注意点があります。

- バンドウォークに注意

- バンドのブレイク=必ず反転ではない

- 標準偏差の設定や期間の選択に注意

- 移動平均線(ミドルバンド)の種類に注意

- ダマシの回避には他の指標・分析との併用が重要

ボリンジャーバンドの注意すべき点は全部で5つです。

それでは、ボリンジャーバンドのどういったところに注意すべきなのか詳しく見ていきましょう。

バンドウォークに注意

ボリンジャーバンドは、バンドウォークに注意する必要があります。

トレンドの強い局面の場合は、バンドに到達しても反応しない可能性があるからです。

バンドウォークとは、テクニカル指標のボリンジャーバンドで強いトレンドが発生している際に見られることです。

強いトレンドが発生している時は、目安のバンドに到達しても反応しないことが多い傾向があります。

例えば、σ1の目安に到達してもそのまま反転せず、突き抜けてしまうこともあります。

つまり、「上限バンドに到達=すぐに売り」「下限バンドに到達=すぐに買い」という判断が通用しないのです。

強いトレンドが発生している場合は、目安のバンドが機能しないことがあるのでご注意ください。

バンドのブレイク=必ず反転ではない

バンドのブレイク=必ず反転ではないという点も気をつけましょう。

強いトレンドや経済指標によって、反転しない可能性があります。

ボリンジャーバンドは、目安の数値に到達すると必ず反転すると思われがちです。

しかし、目安はあくまで目安の数値であり、外部的要因を考えたうえで判断しなければいけません。

特に、重要な国の経済政策や重要人物の発言など、経済指標に該当する時は不規則な相場の動きをするためご注意ください。

バンドのブレイク=必ず反転ではなく、外部的な要因も判断したうえでエントリー・決済を行う必要があります。

標準偏差の設定や期間の選択に注意

標準偏差の設定や期間の選択に注意しましょう。

トレードスタイルによって、標準偏差の設定や期間を変更する必要があります。

冒頭でお話した通り、基本的には「期間20、標準偏差±2σ」というデフォルトの設定がおすすめです。

しかし、トレードスタイルによってはうまく機能しないことがあります。

例えば、スキャルピング・秒スキャのように、期間が短いほどバンドは敏感でダマシが増えやすいです。

スイミングトレードのように期間が長いほどバンドは鈍感になり、大きめのトレンドを捉えやすいがシグナルが減ることがあります。

つまり、トレードスタイルによってはボリンジャーバンドが機能しないのです。

ボリンジャーバンドを上手く機能させるためには、標準偏差の設定や期間の選択を柔軟に対応していくことが大切です。

移動平均線(ミドルバンド)の種類を確認する

移動平均線(ミドルバンド)の種類を確認しましょう。

自分が使っている取引ツールによって種類が異なる可能性があります。

ボリンジャーバンドは通常SMAで計算されることが多いです。

しかし、中には一部のツールではEMAベースを選択できる場合もあります。

MAベースの場合は、計算方法が違えばバンドの形状や位置も微妙に変わります。

つまり、SMAとMAは売買シグナルの発生タイミングがずれることがあるため必ずどちらなのか確認しましょう。

ちなみに、筆者はSMAをおすすめします。

ボリンジャーバンドを活用する前に、SMAになっているかどうか確認しましょう。

ダマシの回避には他の指標・分析との併用が重要

ダマシの回避には他の指標・分析との併用が重要です。

ボリンジャーバンド単体の場合は、ダマシの回避をすることが難しいからです。

冒頭でもお伝えしたとおり、ボリンジャーバンド単体ではダマシにあう可能性があります。

ダマシにあうと思ったようなエントリー・けっさいができなくて、安定した成績を出せないかもしれません。

そのため、相性の良いインジケーターと併用して使うのが基本です。

例えば、筆者の意見としてはトレンド系であれば今回紹介した移動平均線やMACDなどがおすすめです。

オシレーター系であれば、RSI、ストキャスティクス、CCIなどが良いでしょう。

ボリジャーバンド単体だとダマシに弱いため、相性の良いトレンド系・オシレーター系のインジケーターと併用しましょう。

以上が、ボリンジャーバンドを活用する際の注意点です。

強いトレンドが発生している場合は、ボリンジャーバンド単体ではダマシにあう傾向があります。

ダマシに合わないためにも、他のインジケーターとの併用をおすすめします。

ボリンジャーバンドの設定に関するよくあるQ&A

その他、ボリンジャーバンドの設定にはさまざまな疑問を持っている方も多いと思います。

今回は、Yahoo!知恵袋の閲覧数が多い質問をもとに厳選して紹介しますのでよければ参考にしてください。

楽天証券のispeedのボリンジャーバンドの設定をしていたら、「MA」という文字があったのですが、これはどういう意味なのでしょうか?

[MA]は、Moving Average 移動平均です。ボリンジャーバンドは、移動平均の上下へバンド表示します。その中心になる移動平均線の設定だと思います。

【ボリンジャーバンドの設定】FXにて、BBの設定は何日にされていますか?取引スパンや通貨ペアなどによるとは思いますが、

とりあえずどんな感じか教えて下さい。σはともかく、日数が知りたいです。

ボリンジャーバンドは、最も好きなテクニカルです。期間20と80を、15分足、1時間足、4時間足に載せています。お分かりかと思いますが、これら3つのチャートは時間間隔が4倍になっていて、15分足の期間80は、1時間足の期間20にほぼ一致します(正確には、異なりますが)。ひとつのボリンジャーバンドの形状だけでは判断しづらくとも、それを少し長期(4倍)にして眺めてみると、値動きの位置付けをより正確に把握できますよ。

ボリンジャーバンドの期間設定について、9日と25日はどのような違いがありますか。メリットとデメリットについてどのように考えていますか。どちらが一般的でしょうか。

これは計算の元になる、移動平均の期間です。比較すると、9日は短期間の分析、25日は長期間の分析になります。メリット、デメリットと言うより、使い分けの問題です。銘柄と時期で有効度は大きく異なります。一般的な解はありません。

メタトレーダー4のボリンジャーバンドの真ん中の線を消したいんですがどのように設定したらいいでしょうか。

Indicatorsの「Trend」にあるBollingerBandsではなく、「カスタム」にあるBandsを使用してみて下さい。

アッパーバンド、ロウアーバンド、ミドルバンド各々でラインの色を変えられると思うので、ミドルバンドに合わせて色の設定を「none」にしてみて下さい。

ボリンジャーバンドとエンベロープ?ボリンジャーバンドとエンベロープってどう違うんですか?分かる方お願いします。自分的には同じことだと思うんですが・・・・。

株価の動きを見て、エンベロープの設定条件を自由に変更してしまっては、あまりにも都合が良すぎます。事後的に設定条件を変更できれば、テクニカル分析の意味がないからです。そこで、一定の乖離線が表示されるエンベロープではなく、その銘柄の変動率をそれぞれ考慮したボリンジャーバンドの方がより説明力がアップします。ボリンジャーバンドの場合、幅(乖離率:%)を設定する項目がなく、それぞれの銘柄の変動率に応じた“バンドエリア”を表示してくれるのが特徴となっています。

その他にも、ボリンジャーバンドの設定に関するさまざまな質問があるので、詳しくは下記のURLからご確認ください。

Yahoo!知恵袋でボリンジャーバンドの設定について確認する▶

証券会社によって、SMA・MAが違うため念のため設定する時に確認しましょう。

まとめ

ボリンジャーバンドの設定はσ2と移動平均線が推奨だとされています。

特に、デイトレードで活用する場合は、筆者としてもデフォルト設定がおすすめです。

活用するポイントとしては、市場や通貨ペアのボラティリティに応じて調整しましょう。

市場や通貨ペアのボラティリティに応じて調整することで、高度かつ正確なトレードを実現できます。

ただし、ボリンジャーバンド単体ではダマシにあう危険性があります。

ダマシを極力減らすためにも、相性の良いインジケーターと併用しましょう。

この記事が「ボリンジャーバンドの設定を知りたい」という方にとって、有益な情報になれば幸いです。

2014年駒澤大学経営学部・経営学科卒業。その後、SEOを中心に事業を営む会社でコンテンツマーケティングを経験。コンテンツSEOを中心に各種プロジェクトに参画し、個人ではFXトレードを経験。株式会社セネリアスでは、半年間で表示回数・クリック数を倍にすることに成功。コンテンツSEOの豊富な知識や丁寧な対応、自身で経験したFXの経験をもとにユーザーファーストを心がけたライティングが強み。

新ロジックAI×豊富な取引モード

進化版スキャルサイン!

コメント

コメント ( 0 )

トラックバックは利用できません。

この記事へのコメントはありません。