FXの練行足とは?インジケーターを併用したおすすめのトレード戦略5選!

練行足は、日本発祥の非時系列型チャートの一つです。

ローソク足と違って、時間を考慮しないことでも知られています。

練行足を正しく理解することで、トレンドの方向性を判断することが可能です。

しかし、ローソク足や平均足の方が一般的なため、練行足について知らない方も多いと思います。

本記事では、練行足の概要からメリット・デメリット、トレード戦略まで分かりやすく解説します。

「練行足について知りたい」という方は、ぜひ参考にしてください。

「自分が練行足を使っても良いのか分からない」という方にもお得な情報を公開しています。

FXの練行足(Renko足)とは?

練行足とは、日本発祥の非時系列型チャートの一つで、価格の変動にのみ注目して描画されるチャートです。

ローソク足などと違い時間軸を無視し、一定幅の値動きがあったときのみ「レンガ」状の足が追加されるのが特徴です。

| FXの練行足の詳細 |

|---|

| ・時間軸が存在しない ・トレンドを視覚的に判断できる ・ダマシにあう確率が低い ・ブロック幅を自分で設定 |

FXの練行足は時間軸がないため、 価格が一定幅動かない限り、新しい足が出ないのが特徴です。

時間足や平均足と比べると、 綺麗なトレンドが視覚的に分かりやすくなります。

綺麗なトレンドを視覚的に分かりやすくすることで、ダマシを回避することも可能です。

さらに、ブロック幅を自分で設定するため、トレンドにも忠実になります。

練行足は時間軸がなく、トレンドを視覚的に判断しやすい優れたチャートです。

練行足はローソク足のように、時間をきにすることがないため、どちらかというと長期運用向けだといえます。

練行足のメリット

練行足のメリットは他のチャートよりもメリットがいくつかあります。

- ノイズ(値動きのブレ)が少ない

- 時間に縛られないので冷静な判断がしやすい

- シンプルでストレスが少ない

- 戦略が組みやすい

それでは、練行足のメリットをひとつずつ見ていきましょう。

ノイズ(値動きのブレ)が少ない

練行足は、値動きのブレが少ないことで有名です。

トレンドの方向性が明確になるため、値動きが少なくなります。

例えば、ローソク足では短期的なヒゲや反転で視認性が悪くなることがあります。

しかし、練行足は一定幅の値動きがない限り新しい足が出ないため、細かいブレを自動的にフィルタリングしてくれます。

つまり、練行足はトレンドの方向性が視覚的にクリアになるため、値動きのブレが少なくなるのです。

時間に縛られないので冷静な判断がしやすい

練行足は、時間に縛られないので冷静な判断がしやすいです。

時間に縛られてしまうと焦ってエントリー・決済を行う傾向があります。

練行足は、時間に基づいて足が切り替わることがありません。

そのため、時間のプレッシャーから解放され、より冷静に相場を見ることができます。

相場を冷静に判断できれば、安定した取引にもつながるでしょう。

たとえば、「5分足が確定するまですぐだ」と焦る必要がなく、純粋に価格の動きだけに集中できます。

練行足は時間で焦る必要がないため、相場を冷静に判断しながら安定的な取引に期待できます。

シンプルでストレスが少ない

練行足は、シンプルでストレスが少ないです。

練行足視覚的トレンドを見ることが可能だからです。

他のチャートの場合は、他のインジケーターを使用しないとトレンドの判断がしづらい傾向があります。

また、練行足は複雑なインジケーターやラインを多用しなくても、トレンドを視覚的に見れます。

シンプルで使いやすい場合は、分析やエントリー判断がスムーズになるのもメリットのひとつです。

練行足は他のインジケーターと併用する必要がなく見やすいため、シンプルで使いやすいです。

戦略が組みやすい

練行足は、さまざまな戦略が組みやすいともいわれています。

では、具体的にどういった戦略を組みやすいのでしょうか。

例えば、ブロックの色や方向転換でエントリーや決済のルールを明確にできます。

移動平均やMACDと相性が良く、トレードスタイルも無限大です。

サポート・レジスタンスラインが引きやすいため、さまざまな方向性から戦略を立てられます。

練行足は他のインジケーターと組みやすく、さまざまな戦略を組むことが可能です。

以上が、練行足のメリットです。

練行足はノイズが少なく、時間に縛られることがないため冷静に相場を判断できます。

シンプルで使いやすく、他のインジケーターとも組み合わせやすいです。

練行足はシンプルで使いやすく、時間をかけながらトレードしたい方にとってはメリットが多いですね。

練行足のデメリット

一方で、練行足にもデメリットが存在します。

- 時間の情報が見えない

- レンガ幅の設定が難しい

- レンジ相場では弱い

- 指標トレードやスキャルピングに不向き

練行足のデメリットは全部で4つです。

それでは、練行足のデメリットも詳しく見ていきましょう。

時間の情報が見えない

練行足は、とくには時間の情報が見えないことがデメリットになります。

足1本にかかる時間がまちまちだからです。

練行足は、一定の価格変動が起きたときだけ新しい足が追加される傾向があります。

そのため、足1本にかかる時間は状況によってまちまちです。

たとえば、急変動のときは一気に足が出る一方で、レンジ相場では1時間以上足が変わらないことがあるのです。

練行足は足1本のかかる時間が状況に応じて異なるため、時には次の方向性を読みづらいことが多いです。

レンガ幅の設定が難しい

練行足はレンガ幅の設定が難しいという点もデメリットのひとつです。

どの設定が一番いいのか判断するのが難しいといわれています。

レンガ幅とは、新しい足が出るための価格変動幅のことです。

レンガ幅の設定次第で、チャートの見え方・シグナルの出現頻度が大きく変わります。

例えば、レンジ幅が小さいとノイズが増える、レンジ幅が大きいとトレンドに乗れないという判断ができます。

しかし、「どの設定が一番いいのか?」に迷って時間を使いすぎる傾向があるのも事実です。

特に、FX初心者でローソク足に慣れていれば、練行足の設定は難しく感じるでしょう。

練行足はレンガ幅の設定が難しいため、設定に時間がかかり理想なエントリーができないかもしれません。

レンジ相場では弱い

練行足は、レンジ相場に弱い傾向があります。

もともと、練行足はレンジ相場ではなく、トレンド全体の把握をするために使うからです。

冒頭にお話しした通り、練行足はトレンドを把握するために使うことが多い傾向があります。

一方で、レンジ相場に弱く頻繁に足が反転してシグナルがブレやすくなるという弱点があるのも事実です。

シグナルがブレやすくなると、ダマシにあう可能性があるため、基本的にはレンジ相場での取引はお勧めできません。

練行足は、レンジ相場だとシグナルがブレやすくなるため、基本的にレンジ相場の取引はおすすめできません。

指標トレードやスキャルピングに不向き

練行足は、指標トレードやスキャルピングに不向きです。

トレンド全体をなめらかに見ることが目的のため、急な相場変動に対応できません。

練行足はあくまでトレンド全体をなめらかに見ることが目的です。

特に、指標トレードやスキャルピングには不向きといわれています。

| アメリカの重要な経済指標の例 |

|---|

| 米国雇用統計 FOMC声明 消費者物価指数 国内総生産 |

例えば、アメリカの経済指標を例にあげると、上記のような重要な経済指標は相場が短期間で大きく変動する傾向があります。

練行足は中・長期の全体的なトレンドしか把握できないため、短期間の大きな相場では対応できず損をするでしょう。

スキャルピングも同様で、短期的に多くのトレードを行うトレードスタイルのため、練行足と相性が悪いです。

練行足は指標トレードやスキャルピングなど、短期で相場を見なければいけないトレードスタイルには不向きです。

以上が、練行足のデメリットです。

練行足は時間の情報が見えなくて、レンガ幅の設定が難しいです。

トレンド相場に強い一方で、レンジ相場や指標トレード、スキャルピングには弱いと覚えておきましょう。

スキャルピングを中心としたトレードだと、どうしてもデメリットがつきものです。

\期間限定!何個でも無料でダウンロードが可能!/

練行足をおススメできる人の特徴

練行足のメリット・デメリットを理解したら、あなたが練行足を使うのに適しているかどうか確認しましょう。

なぜなら、人によっては練行足をおススメできない可能性があるからです。

- トレードをシンプルに考えたい

- トレンドフォロー型の戦略が好き

- エントリーや決済ルールを明確にしたい

- 中期から長期トレードで焦らずやりたい

練行足をおススメできる人の特徴は全部4つです。

それでは、ひとつずつおすすめできる人の特徴を見ていきましょう。

トレードをシンプルに考えたい

練行足は、トレードをシンプルに考えたい方におすすめです。

他のチャートに比べてシンプルな見方になっているからです。

ローソク足や平均足の場合は、ヒゲ・ノイズ・細かい時間軸などでチャートがゴチャゴチャする可能性があります。

特に、スキャルピングや指標トレードであれば、より複雑になるでしょう。

練行足なら、色や形で直感的に判断できるため、トレードをシンプルに行えます。

練行足は「いまは上昇か下降か」を一目で見分けられるため、シンプルなトレードをしたい方向けのチャートです。

トレンドフォロー型の戦略が好き

練行足は、トレンドフォロー型の戦略が好きな方に向いています。

練行足はトレンドを把握するために使われることが多いからです。

練行足はトレンドの持続が視覚的にわかりやすいのが特徴です。

トレンドの持続を視覚的に理解することで、トレンドフォローの戦略をたてやすくなります。

特に、あなたが中期から長期の順張りを意識したトレード手法であれば、相性抜群といえるでしょう。

練行足は中期から長期の順張りを意識したトレード方法の方に向いています。

エントリーや決済ルールを明確にしたい

練行足は、エントリーや決済ルールを明確にしたい方にもおすすめです。

人によっては、トレードをしているうちに感情的になってしまう傾向があります。

相場は、基本的に大衆の心理をもとに動いているといわれています。

例えば、日本の政策で将来的に評価される政策が発表されたら、日本円の価値があがり相場が変動します。

日本円の価値があがり相場が変動すると分かれば、通常は買いポジションを保有するでしょう。

しかし、時には感情的になり、客観的な事実を見落としてエントリーするかもしれません。

感情的になってしまうと、ほとんどの場合に損をします。

そういった感情的になりやすい方でも、練行足であればエントリー・決済を明確にできます。

特に、「日頃トレードで感情的になってしまうからエントリー・決済を機械的に行いたい」と思っている方におすすめです。

練行足は、エントリーや決済ルールを明確にしたい方にもおすすめです。

中期から長期トレードで焦らずやりたい

練行足は、中期から長期トレードで焦らずやりたい方に向いています。

時間軸に縛られない練行足は、中期目線から長期目線が向いていると考えられるからです。

練行足は短期売買よりも「トレンドで大きく動いた時だけエントリーしたい」という方向けのチャートです。

そのため、中期目線から長期目線で、「待つのも相場」のトレードスタイルにフィットします。

特に、中期目線から長期目線のトレンドを軸にトレードを行う方なら、おすすめできるチャートです。

練行足は大きく動いた時だけエントリーしたいという、中期目線から長期目線のトレードスタイルに方に向いています。

以上が、練行足のおすすめできる人の共通点です。

基本的には、中期目線から長期目線の順張りでトレードする方が向いています。

また、ついついトレードで感情的になってしまい複雑に考えてしまう対応策としても使っても良いでしょう。

練行足はスイングトレードやポジショントレードを活用する方向けのチャートといえます。

練行足の設定方法

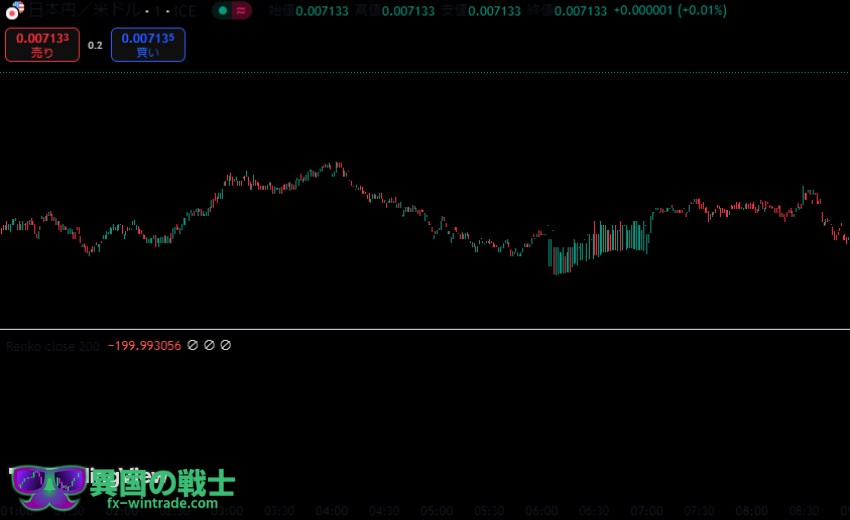

練行足の設定方法は、MT4/MT5とTradingViewで異なります。

- MT4/MT5

- TradingView

それでは、それぞれの設定方法を見ていきましょう。

MT4/MT5の設定方法

練行足のMT4/MT5の設定方法は下記の通りです。

| 1.インジケーターをダウンロード 2.MT4の「ファイル」→「データフォルダを開く」 3.MT4を再起動(またはナビゲーターで右クリックして「更新」) 4.パラメータ設定 5.チャートを表示させる |

練行足はMT4/MT5にデフォルトにないため、ダウンロードしましょう。

「練行足 ダウンロード」と検索すると、無料でダウンロードできるサイトが出てきます。

ダウンロードした後に、MT4/MT5のファイルを開き、ダウンロードしたファイルを入れます。

MT4/MT5を再起動して、チャートを表示させることができれば完了です。

練行足はデフォルトではないですが、設定自体はそこまで難しいものではありません。

TradingViewの設定方法

練行足のTradingViewの設定方法は下記の通りです。

| 1.TradingViewにログイン/開く 2.任意の通貨ペアを開く 3.チャート画面左上の「ローソク足アイコン」をクリック 4.リストから「Renko」を選択 |

まずは、TradingViewを開いてください。

通貨ペアを選択し、ローソク足アイコンをクリックしましょう。

リストから「Renko」を選択したら設定できるため、MT4/MT5よりも設定が簡単です。

以上が、練行足はMT4やMT5、TradingViewの設定方法です。

MT4/MT5はTradingViewに比べると少し設定に手間がかかりますが、自動売買を使う方に最適です。

一方で、TradingViewは視覚的にシンプルに見たい、戦略検証したいという方が設定すると良いでしょう。

練行足はMT4やMT5、TradingView、いずれもそこまで設定は難しくありません。

練行足のおすすめトレード戦略5選

練行足の設定が終わった後は、練行足のトレード戦略を身につけましょう。

練行足のトレード戦略を身につけることで、安定的な取引を行うことが可能です。

- ブロック反転エントリー戦略

- ブロック数カウント戦略

- 移動平均線(MA)とのクロス戦略

- MACD×練行足のダイバージェンス戦略

- サポート・レジスタンス(水平線)活用戦略

今回紹介したいおすすめトレード戦略は全部で5つです。

それでは、トレード戦略ごとに詳しく見ていきましょう。

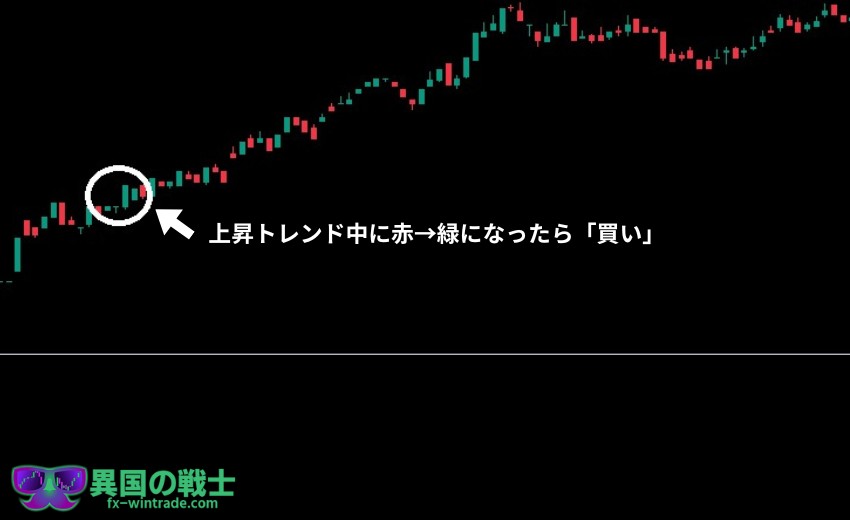

ブロック反転エントリー戦略

おすすめのトレード戦略1つ目は、「ブロック反転エントリー戦略」です。

ブロック反転エントリー戦略の概要は下記の通りです。

| ブロック反転エントリー戦略の概要 |

|---|

| 上昇トレンド中に赤→緑になったら「買い」 下降トレンド中に緑 → 赤になったら「売り」 |

ブロック反転エントリー戦略のトレード方法はシンプルです。

上昇トレンド中に赤→緑になったら「買い」で、下降トレンド中に緑 → 赤になったら「売り」です。

| 条件設定例 |

|---|

| レンガ幅:10pips固定 エントリー:新しい色の足が確定した瞬間 損切り:直前の足の逆サイド 利確:固定pips or 色が再反転したとき |

レンガ幅は10pips固定で、新しい色の足が確定した瞬間にえんとりーしましょう。

利確は固定pips到達もしくは色が再反転したときで、損切は直前の足の逆サイドです。

ブロック反転エントリー戦略はトレンドが続く相場で特に有効で、シンプルで分かりやすいためFX初心者向けです。

ブロック数カウント戦略

おすすめのトレード戦略2つ目は、「ブロック数カウント戦略」です。

ブロック数カウント戦略の概要は下記の通りです。

| ブロック数カウント戦略の概要 |

|---|

| 同じ方向に3連続以上のレンガが出現したときに順張りで入る レンガ数でトレンドの強さを測る戦略 |

ブロック数カウント戦略は、基本的に順張りで行うトレード方法です。

レンガの数を数えてトレード方向性を把握していきます。

トレードの方向性を把握したうえで、トレンドに沿ってエントリーしていきましょう。

トレンドの方向性を見失わなければ、ダマシを回避することも可能です。

| 条件設定例 |

|---|

| 3ブロック以上連続で上昇 → 買い 損切り:2つ前の足の位置 利確:5ブロック先 or トレーリングストップ |

エントリーの条件設定もいたってシンプルです。

3ブロック以上連続で上昇・下降した場合は、エントリーしていきます。

損切りの場合は2つ前の足の位置で反対の動きをしたら決済をしてください。

利確は、5ブロック先 or トレーリングストップ(株価の上昇・下落に追従して逆指値注文の水準にした注文方法)を意識しましょう。

「ブロック数カウント戦略」はダマシを回避しやすく、ブレイクアウトにも応用可能な手法です。

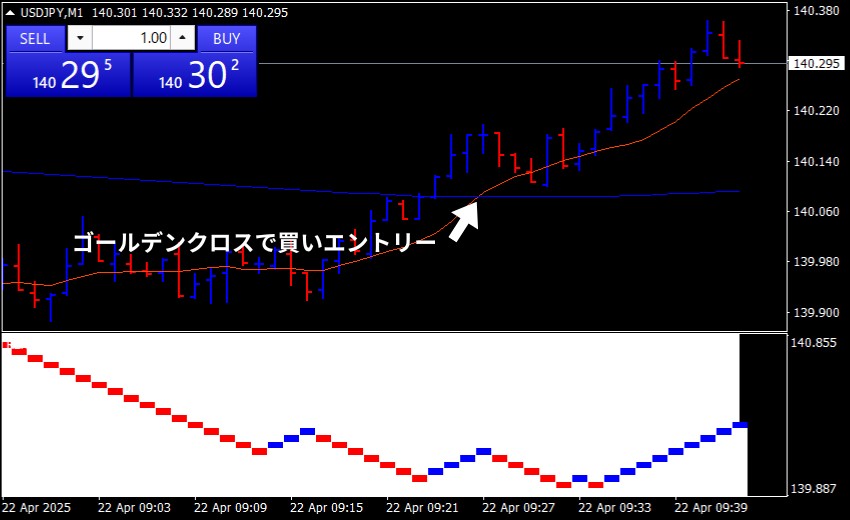

移動平均線(MA)とのクロス戦略

おすすめのトレード方法3つ目は、「移動平均線(MA)とのクロス戦略」です。

移動平均線(MA)とのクロス戦略の概要は下記の通りです。

| 移動平均線(MA)とのクロス戦略の概要 |

|---|

| 練行足に移動平均線を重ね、クロスや乖離を使ってエントリー 短期EMAと長期EMAの交差でエントリー |

移動平均線(MA)とのクロス戦略は、練行足に移動平均線を重ね、クロスや乖離を使ってエントリーしましょう。

練行足がMAを下から上に抜けたあとが 買いシグナルとなります。

| 条件設定例 |

|---|

| エントリー:短期EMAと長期EMAをが交差 損切り:MAの下側 利確:直近高値 or 次の乖離タイミング |

短期EMAと長期EMAの交差する時、いわばゴールデンクロスやデッドクロスの発生時を狙っていきましょう。

おすすめの設定は、下記の通りです。

| 短期EMA | 長期EMA |

|---|---|

| 10 | 100 |

| 20 | 200 |

さらに、EMAの傾きや乖離率を考慮することで、順張りのエントリーも可能です。

利確は直近高値 or 次の乖離タイミングで、損切りはMAの下側を目安に考えていきましょう。

移動平均線とのクロス戦略は、トレンド発生のタイミングをとらえやすく、順張りでも逆張りでも使える応用性の高い戦略です。

「移動平均線について知りたい」という方は下記のURLからご確認ください。

移動平均線のおすすめの最強設定4選!相性の良いインジケーターを大公開!

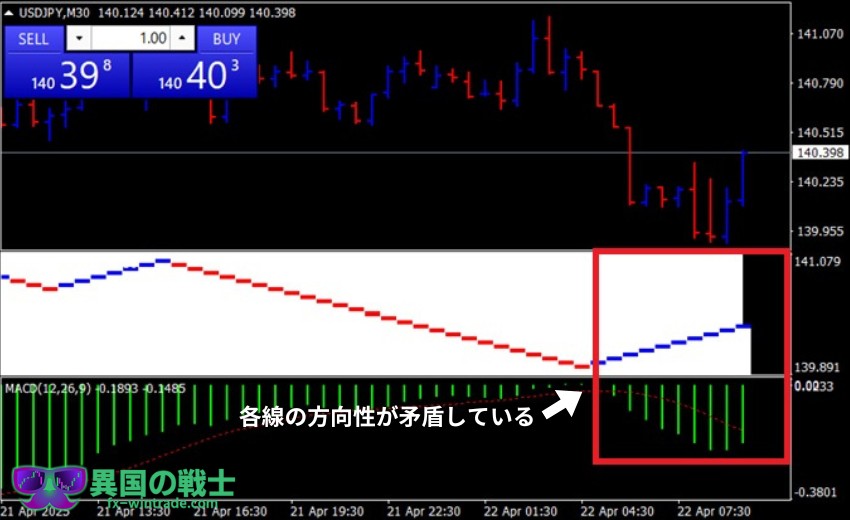

MACD×練行足のダイバージェンス戦略

おすすめのトレード戦略4つ目は、「MACD×練行足のダイバージェンス戦略」です。

「MACD×練行足のダイバージェンス戦略」の概要については下記の通りです。

| MACD×練行足のダイバージェンス戦略の概要 |

|---|

| MACDインジケーターと練行足を併用し、「ダイバージェンス(価格と指標のズレ)」を狙う |

MACDインジケーターと練行足を併用して、ダイバージェンスを狙っていきましょう。

| 条件設定例 |

|---|

| 練行足が高値更新してるのに、MACDが低下 → 弱気シグナル 逆練行足が安値更新しても、MACDが上昇傾向 → 強気シグナル |

練行足が高値更新してるのにMACDが低下していれば、 弱気シグナルとなります。

一方で、練行足が安値更新しても、MACDが上昇傾向の場合は強気のシグナルと考えましょう。

「MACD×練行足のダイバージェンス戦略」は、天井圏や底値圏での反転をとらえるのに最適な戦略です。

「MACDについて詳しく知りたい」という方は、下記のURLをご覧ください。

MACDとは?ゴールデンクロス・デッドクロスを活用した手法3選!効率的な使い方を大公開!

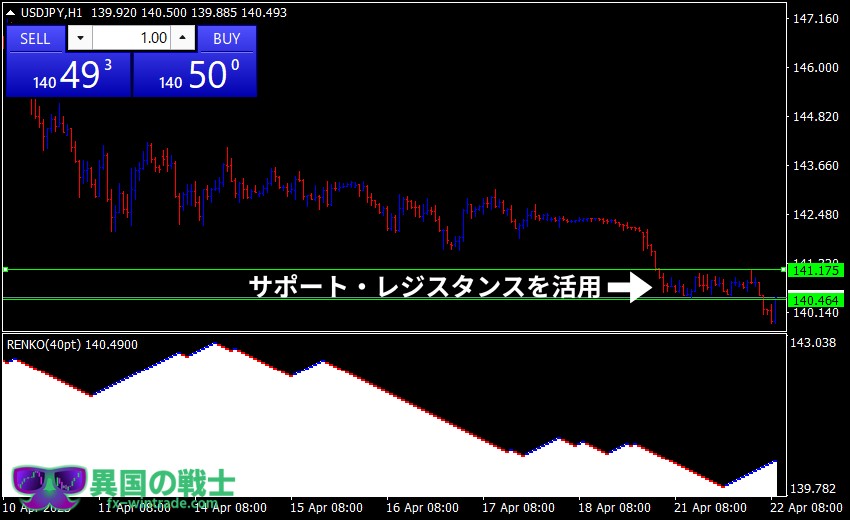

サポート・レジスタンス活用戦略

おすすめのトレード戦略5つ目は、「サポート・レジスタンス活用戦略」です。

「サポート・レジスタンス活用戦略」の概要は下記の通りです。

| サポート・レジスタンス活用戦略の概要 |

|---|

| 練行足は値ブレが少ないため、過去の高値・安値がハッキリ見える 水平線を引き、ブレイク・反転を狙う |

サポート・レジスタンスと併用することで、過去の高値と安値を把握できます。

過去の高値と安値を把握したうえで、ブレイク・反転を狙っていきましょう。

| 条件設定例 |

|---|

| 直近レンガの高値(または安値)に水平線を引く ブレイクで順張り、反発で逆張り 追加のシグナル:RSIやボリバンでも可 |

具体的には、直近レンガの高値(または安値)に水平線を引いていきましょう。

ブレイクで順張り、反発で逆張りを狙うことで、大きなエントリーにも期待できます。

他の要素を取り入れたい方は、RSIやボリンジャーバンドとの併用も可能です。

サポート・レジスタンス活用戦略は、抵抗ラインが効きやすい場面で非常に強力な戦略です。

「サポート&レジスタンスラインの正しい引き方を知りたい」という方は下記のURLからご確認ください。

FXのサポート&レジスタンスとは?損しない引き方・見つけ方をFX初心者でも分かりやすく解説!

以上が、練行足のおすすめのトレード戦略です。

おすすめのトレード戦略は、あなたのトレードスタイルによって異なります。

あなたのトレードスタイルを考慮したうえで、適切な取引を行いましょう。

今回紹介した練行足のおすすめトレード戦略は、スイングトレードやポジショントレードだけではなく、スキャルピングやデイトレードにも有効です。

まとめ

練行足とは、日本発祥の非時系列型チャートの一つで、価格の変動にのみ注目して描画されるチャートとなります。

練行足を使用することで、時間軸を気にせずにトレンドを視覚的に判断できるのがメリットです。

シンプルでストレス・ノイズが少ない傾向があります。

一方で、練行足はレンガ幅の設定が難しく、レンジ相場では弱いです。

特に、指標トレードやスキャルピングトレードに不向きだと覚えておきましょう。

練行足の設定は、M4・MT5、TradingViewいずれもにシンプルです。

ただし、M4・MT5はデフォルトで設定できないので、ダウンロードする必要があります。

練行足でトレードする際は、ブロックをして順張り・逆張りのエントリーを考えていくことが大切です。

相性の良いインジケーターと組み合わせることで、さらに質の高い取引が可能となります。

今回の記事が、「FXの練行足について知りたい」という方にとって参考になれば幸いです。

\期間限定!何個でも無料でダウンロードが可能!/

2014年駒澤大学経営学部・経営学科卒業。その後、SEOを中心に事業を営む会社でコンテンツマーケティングを経験。コンテンツSEOを中心に各種プロジェクトに参画し、個人ではFXトレードを経験。株式会社セネリアスでは、半年間で表示回数・クリック数を倍にすることに成功。コンテンツSEOの豊富な知識や丁寧な対応、自身で経験したFXの経験をもとにユーザーファーストを心がけたライティングが強み。

AI-EAが新春限定セットで登場!

2月1日まで特別価格99,800円!

コメント

コメント ( 0 )

トラックバックは利用できません。

この記事へのコメントはありません。